di Enrico Giustacchini

[“F]u al museo di Villa Borghese, una mattina, davanti ad un quadro di Tiziano, che ebbi la rivelazione della grande pittura: vidi nella sala apparire lingue di fuoco, mentre fuori, per gli spazi del cielo tutto chiaro sulla città, rimbombò un clangore solenne, come di armi percosse in segno di saluto, e con il formidabile urrà degli spiriti giusti echeggiò un suono di trombe annuncianti una risurrezione”.

Così, nelle Memorie, Giorgio de Chirico ricorda la sua conversione. O meglio, una delle sue conversioni. Quella del 1919, quella che gli aveva fatto dichiarare: “Mi fregio di tre parole che voglio siano il suggello di ogni opera mia: Pictor classicus sum”.

Ma forse è meglio cominciare da dove si dovrebbe, cioè dall’inizio. De Chirico nasce nel 1888 a Volo, in Tessaglia (il padre, ingegnere, è incaricato della realizzazione della rete ferroviaria della regione), ossia nell’antica Jolco, da cui erano partiti gli Argonauti per il loro viaggio favoloso; e trascorre l’adolescenza ad Atene. Non si può prescindere da questi dati biografici se si vuol capire la sua poetica (e quella del fratello Alberto, che adotterà lo pseudonimo di Alberto Savinio). Sarà proprio Savinio a chiamare “eternità terrestre” tale realtà, dove convivono quotidianità e mito, umano e divino, arcaicità e modernità.

Ad Atene Giorgio compie i primi studi artistici, che consistono nel copiare senza posa riproduzioni di statue classiche. Quando il padre muore, nel 1905, la famiglia de Chirico si trasferisce a Monaco di Baviera. Giorgio si iscrive all’Accademia, che frequenterà per due anni e mezzo, per poi raggiungere la madre e il fratello, che già hanno lasciato la Germania per l’Italia.

Il periodo tedesco è fondamentale per il giovane pittore. Egli si confronta con la lezione di Böcklin, appropriandosi della dimensione simbolica e metaforica, che sarà una costante della sua produzione futura. La riflessione, influenzata da Nietzsche, lo conduce però in seguito alla presa di coscienza del fatto che l’idealismo romantico era in realtà una risposta illusoria, un’invenzione con cui l’uomo aveva colmato la sua vana ricerca dell’assolutezza. Da qui la necessità, per l’arte, di praticare strade nuove; anche se Böcklin rimarrà un punto di riferimento per de Chirico, non in virtù della propria visione idealista, bensì per la capacità di raccontare un universo dove passato e presente coesistono, senza barriere temporali.

In Italia, Giorgio ed Alberto studiano e lavorano insieme. Pittura, letteratura, musica. Tra il 1909 e il 1911, i due enfants terribles creano le basi di uno dei fenomeni culturali più rilevanti del Novecento, la Metafisica. “Nelle opere letterarie – scrivono Paolo Baldacci e Gerd Roos, curatori della bella mostra dechirichiana che si tenne anni fa a Padova, Palazzo Zabarella – Giorgio cercava e annotava avidamente tutto ciò che potesse generare sensazioni nuove o strane.

Si era infatti accorto che un insieme di parole o un’espressione poetica potevano dare origine per associazione a immagini intuitive logicamente slegate da ciò che era detto o descritto, ma che mantenevano con questo una relazione di analogia. Un simile processo psichico creava un senso di stupore particolarmente intenso che egli si propose di trasferire in pittura e che divenne il vero scopo della sua arte: suscitare con la rappresentazione visiva sensazioni nuove e prima sconosciute.

Un vocabolario di segni fa scoccare la scintilla

Il medesimo fenomeno, al quale diede il nome di rivelazione, poteva prodursi di fronte alla visione o all’osservazione di cose e di edifici in momenti di concentrazione mentale particolarmente intensa. La sensazione poetica è quindi il frutto di una scintilla intuitiva suscitata da segni, cioè parole o immagini, il cui effetto psichico dipende più dal loro valore sonoro o rappresentativo che non da quello logico, e questo effetto produce un distacco dal significato comune. La rivelazione si presenta improvvisa all’artista in una rapida successione di immagini, ed egli deve essere pronto a fissarne subito le impressioni su fogli di carta a portata di mano per poi servirsene con calma e riflessione nella meditata costruzione del quadro. Le opere che sorgeranno secondo questo metodo avranno all’inizio il nome di enigmi, perché il momento della rivelazione è per lui un enigma inesplicabile.

“La matrice filosofica e letteraria della pittura metafisica è innegabile – proseguono Baldacci e Roos -, perché per la prima volta nell’arte moderna l’artista non si propone di rinnovare il comune modo di vedere l’oggetto attraverso un processo stilistico, ma usa piuttosto le immagini come vocaboli di un linguaggio e le dispone in modo da riprodurre in chi guarda sensazioni e soprattutto percezioni di significati analoghi a quelli da lui intuitivamente avvertiti nel momento della rivelazione. Un modo di ‘far vedere ciò che non si può vedere’.”

L’enciclopedia a cui attingere è, e rimane, quella della materia. Una materia di cui cogliere il demone, ossia il cuore più celato ed arcano; secondo una visione mitica del mondo – un mondo “dalle mille anime” in cui dominano segni, oracoli e presagi: De Chirico aveva studiato a lungo, con Nietzsche, anche Eraclito e i presocratici -, dove il mito però si crea, e non si cita soltanto.

A proposito di segni: l’artista riconoscerà in essi quella che chiamerà una solitudine. Non la solitudine plastica dei dipinti del passato, che rappresenta in modo spettrale una cosa morta come viva, o viceversa; bensì una solitudine, appunto, dei segni, i quali per il pittore metafisico costituiscono un codice di linguaggio che per essere decifrato non può prescindere dalle relazioni instaurate a livello mentale, in grado di elaborare nuovi e profondi significati, di “rendere visibile il pensiero” (il commento, illuminante, è di Magritte, davanti ad un quadro del Nostro).

Intanto Giorgio ha lasciato l’Italia per Parigi. Comincia ad essere conosciuto e apprezzato. Gode dell’amicizia di Apollinaire, che nel 1913 lo incoraggia ad esporre a Montparnasse: la mostra avrà un buon successo, e sarà visitata dal gotha intellettuale della Ville Lumière. E’ il periodo d’oro, da un punto di vista creativo, della carriera di de Chirico. Ed è il periodo durante il quale compare per la prima volta in un’opera dell’artista l’elemento iconografico più universalmente noto della sua produzione, quasi un marchio di fabbrica: il manichino (vedi la scheda nella pagina accanto).

Allo scoppio della guerra, Giorgio rientra in patria. Durante un periodo di convalescenza trascorso nell’ospedale di Villa del Seminario, nei pressi di Ferrara, incontra Carlo Carrà, con cui aveva precedentemente avviato un intenso rapporto epistolare; e Ardengo Soffici aveva suggerito all’ex futurista di guardare proprio a de Chirico come esempio di una modernità costruita sulla maestà della pittura degli antichi maestri. Al termine della comune esperienza ferrarese, Carrà inizia a dipingere secondo gli stilemi della Metafisica, accreditandosi come autentico precursore della tendenza. Assai più abile nel gestirsi – e puntando sulla maggiore notorietà, almeno in Italia -, otterrà riconoscimenti superiori a quelli dell’amico, costringendo questi a intensi sforzi volti a ribadire il proprio ruolo di ideatore e di capofila del movimento.

La produzione dechirichiana del periodo può essere suddivisa in due momenti. Nel primo, l’autore abbandona l’impianto scenografico degli anni precedenti, dove dominavano gli esterni ed in particolare le piazze, ampie e quasi deserte, per concentrarsi su spazi ridotti, stanze chiuse invase da un coacervo di oggetti della quotidianità: strumenti per il disegno geometrico (soprattutto squadre di legno), carte geografiche, bandierine, persino biscotti ed altri dolci (Giorgio era notoriamente golosissimo). Nel secondo, fa la sua comparsa la tipologia del quadro nel quadro.

Al termine del 1918, de Chirico lascia Ferrara per Roma. Nella capitale, egli pensa di potersi definitivamente affermare. Ed è qui che, un anno dopo, si dichiarerà, come abbiamo visto, pictor classicus.

Alla ricerca del segreto della “divina pasta”

“In pochi mesi – annotano Paolo Baldacci e Gerd Roos – un artista concettualmente ed esteticamente rivoluzionario, considerato parte integrale delle avanguardie, sembrava essersi convertito in un pittore orientato soprattutto agli aspetti manuali e tecnici, e tale cambiamento si verificava su due piani non necessariamente legati l’uno all’altro: un’iconografia sostanzialmente cambiata procedeva infatti insieme a un diverso modo pittorico di realizzarla. Ne derivava un mondo di immagini di nuovo genere che in apparenza non aveva più nulla a che fare con il genuino cosmo metafisico, ma il cui contenuto restava invece ad esso intrecciato con molti fili. E la storia del de Chirico posteriore al 1919 è proprio la storia di come l’adozione di una nuova forma finisca per influenzare anche i contenuti”.

In una lettera a Soffici, il Nostro raccomanderà: “Lavora più che puoi, ché il tempo preme, e se non siamo noi a salvare la pittura europea succede un disastro. Bisogna tornare al classico, alla figura umana, alla divina pasta degli antichi”.

Convintosi che i modi, e non i soggetti, della rappresentazione siano l’anima dell’arte, Giorgio si lancia dunque innanzitutto alla ricerca ossessiva della “divina pasta”: una ricerca sperimentale sui materiali che proseguirà senza sosta. E realizzerà un’opera, Il ritorno del figliol prodigo, spudorato catalogo di copie, citazioni, intenzioni programmatiche, dove è possibile, e pure divertente, individuare le fonti innumerevoli, da Carpaccio a Poussin, da Andrea del Sarto a Mantegna.

La “scoperta”, anche grazie ad un periodo trascorso a Firenze, del Quattrocento e del primo Cinquecento – e, dal punto di vista dei materiali, quella, folgorante, della tempera all’uovo – gli spalanca nuovi orizzonti e, al contempo, lo conforta della bontà delle proprie intuizioni originarie, di cui trova inattese conferme.

“Nel quotidiano contatto con gli antichi – osservano acutamente i curatori della mostra di Palazzo Zabarella -, dotato com’era di notevole occhio e di grandissima intelligenza interpretativa, ravvisò in essi, come rarefatti e diluiti ma certamente presenti, molti degli elementi che costituivano l’intelaiatura dell’arte metafisica: l’antinaturalismo racchiuso nella linea di contorno, l’estraniamento conferito dai cieli e dalle atmosfere ideali, il senso del mistero delle cose insito nel colore e nella ricchezza della materia, e così via. Perciò in pochi mesi i suoi obiettivi cambiarono”, e si propose “semplicemente di riportare in vita, carpendone il segreto agli antichi, ai greci, ai romani, agli italiani e ai tedeschi del Rinascimento, quelle atmosfere di magica sospensione presenti nelle loro opere inserendole, come una perenne metafisica, nel suo sofisticato sistema intellettualistico postmoderno”.

Nasce così l’idea di metafisica della materia pittorica: “Nulla è tanto bello da vedere quanto la metafisica delle cose rivelata dalla bellezza della materia”, dichiarerà l’artista, avviando un percorso inverso rispetto a quel processo di impoverimento della pittura che aveva costituito in passato la base del suo itinerario creativo.

E, al centro di questa nuova fase, non può che esserci la figura umana, liberata però dal tempo che – trascorrendo – la sottopone al mutamento, liberata dalle contingenze e resa astratta. L’uomo che diventa statua, eterna e immodificabile. Ecco perché, in quegli anni, nei quadri di de Chirico compare di frequente il soggetto della statua e, in particolare, il tema della statua vivente (vedi la scheda qui a fianco).

Intanto, la natura – sovente ispirata a scorci di paesaggio romano – fa capolino sulla tela, affiancandosi all’artificiosità delle architetture. I riferimenti sono, ancora, il Quattrocento, ma pure il mai dimenticato Böcklin: e allora i segni metafisici disseminati nella composizione paiono vibrare sotto l’alitare, lieve e deciso insieme, di un riaffiorante venticello romantico.

Negli autoritratti in costume

una strana vertigine barocca

Tra il 1924 e il 1925, nel giro di pochi mesi, de Chirico prima partecipa alla fondazione ufficiale del movimento surrealista e poi rompe con lo stesso. Ne deriveranno rancori e feroci attacchi reciproci, che non impediranno però al pittore italiano di tornare, alla fine del ’25, a Parigi per rimanervi a lungo. Dal 1925 al 1929 Giorgio vive la sua stagione forse più felice: lavora alacremente, con vena inesauribile, ottiene straordinari consensi di critica (Waldemar George arriva a dichiarare: “Due fatti dominano l’arte del XX secolo: Picasso e de Chirico”), e di mercato, con i suoi quadri ormai richiestissimi e ben pagati.

Poi la Grande Crisi, momenti di alterna fortuna, intricate vicende sentimentali, l’altalena tra l’Italia e la Francia, persino una parentesi americana. E vent’anni – dal 1939 al 1959 – marchiati da un’ulteriore rivelazione, quella del Barocco.

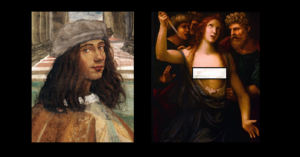

Stavolta la vertiginosa epifania si sarebbe verificata al Louvre, davanti ad una tela di Velázquez. Ma il vate indiscusso risulta essere Rubens, non lo spagnolo. La tecnica esecutiva di questo ciclo di opere si avvale di materiali sfavillanti, a cominciare dall’“olio emplastico”, da applicare all’emulsione pittorica come una corazza di vitrei frammenti. L’iconografia prevalente è il ritratto: e si contano una cinquantina di autoritratti in costume.

Sappiamo che, per realizzarli, de Chirico ricorreva talvolta a costumi teatrali, talvolta invece a celebri quadri del passato. Questo, naturalmente, per quanto riguardava il resto del corpo, mentre la testa veniva dipinta servendosi non dello specchio, ma di fotografie. Ciò conferma la predilezione dell’autore per la copia rispetto all’originale, predilezione riscontrabile nell’intero arco della sua carriera, e fin dagli esordi, con le riproduzioni delle statue classiche utilizzate negli studi giovanili ad Atene.

E’ stato rilevato come autoritratti risalenti a periodi diversi siano stati composti a partire dalla stessa fotografia, “col risultato

– scrivono Baldacci e Roos – che, annullando il tempo, de Chirico svuota il genere autoritratto della sua principale caratteristica di documento ‘autentico’ che riflette l’essere fisico e spirituale dell’artista in un determinato e ben preciso momento. Niente di tutto ciò, e anche l’uso della foto, che aggira la consueta indagine introspettiva di fronte allo specchio, contribuisce a fare di questo tipo di autoritratti un’assoluta finzione.

Gli autoritratti in costume – continuano i due studiosi – costituiscono quindi la negazione del concetto stesso di autoritratto, l’esaltazione della falsità, ovviamente nell’ambiguo senso nietzschiano, in luogo della verità. Sulla falsariga di Nietzsche, è molto probabile che l’artista si sia riproposto di creare un gioco attorno al travestimento: circondato dall’incomprensione, l’uomo di genio è costretto a nascondersi dietro una maschera”.

Durante la lunghissima vecchiaia (morirà nel 1978) de Chirico, tra una reiterazione e l’altra delle opere degli anni dieci e venti, negli intervalli cioè di una partita ostinata e beffarda giocata contro il mondo, ci riserverà ancora sorprese: inedite invenzioni – le barche dentro la stanza, la fauna fantastica costituita da accumuli di elementi di architettura, alla stregua di un Arcimboldo dell’età contemporanea -, o, più spesso, il sapiente rimescolamento di forme, simboli e scenari di periodi diversi.

In questa sua Neometafisica, Giorgio de Chirico rinuncia a citare i maestri della classicità per citare, finalmente, se stesso.

Come a dire, un’altra volta: Pictor classicus sum; il vero pittore classico – adesso – sono io.

VALORE QUADRI E D’OGNI OGGETTO – Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti